Às vezes, é fácil cair em reduções fáceis do mundo, como quando dizemos folgadamente, na melhor das intenções, que “o mundo nunca foi tão diverso”.

Frases que não dão conta da complexidade que é falar sobre diversidade.

E quando o assunto é a diversidade daquilo que uma mulher pode ser e representar, fica ainda mais perigoso soltar afirmações como essa.

A diversidade sempre existiu em abundância, a diferença é que agora é permitido vê-la. E a literatura é uma boa mediadora para exemplificar como essa permissão mudou de dimensão ao longo do tempo.

Se procurarmos na literatura adulta – apesar da grande quantidade de estereótipos rasos e equivocados –, encontramos com facilidade uma porção de protagonistas mulheres absolutamente seguras de seu papel; na literatura infantil, a situação é um pouco diferente: ainda que em menor número, as protagonistas estão ali, mas talvez ainda não nos tenham sido apresentadas, nem pela escola e nem pelo próprio interesse social, que, afinal, escolhe seus heróis e heroínas ao sabor do contexto histórico e social, não é mesmo?

Leia mais: Reflexões Sobre o Trajeto das Mulheres

Daí a importância de dar luz a livros que se constroem plenamente em territórios pouco explorados, que duvidam desviam do universo quase sempre proibitivo dos adultos.

Aqui alguns títulos para crianças, entre clássicos e contemporâneos recentes, que apresentam a figura da menina para além do universo previsivelmente cor-de-rosa. Obras que constroem suas personagens de uma forma realista, não adocicada, não docilizada e, principalmente, livre de categorizações. Livros para dizer a uma menina que ela pode ser o que ela quiser.

Pinóquio, Peter Pan, Tom Sawyer: por que tantos clássicos infantis narram a vida de um personagem do sexo masculino? Quem seria o equivalente feminino?

No Brasil, certamente, é Emília, de Monteiro Lobato, que aparece pela primeira vez em 1920, no livro “A menina do narizinho arrebitado”, e ganha corpo em 1931, quando foi publicado “Reinações de Narizinho”, continuação ampliada de seu precursor.

Em uma época em que não eram bem-vindos nem os adultos questionadores (enquanto o Brasil era governado por Getúlio, o fascismo e nazismo ascendiam pelo mundo), dar voz a uma personagem criança, mulher e não humana, era triplamente transgressor.

Monteiro Lobato faz com Emília mais do que inaugurar uma nova estética da literatura infantil, ele funda um novo jeito de ser menina.

A faladeira e atrevida boneca Emília eternizou referenciais fortíssimos de desobediência civil, liberdade e contravenção.

Leia mais: Eu sou silêncio por fora e gritaria por dentro

Dizer isso já justificaria o tão sabido potencial de clássico revisitado dos livros em que aparece, mas já que aqui o assunto é o protagonismo feminino, nunca é demais revisitar também a personalidade inquieta de Emília, capaz de dizer coisas como “Verdade é uma espécie de mentira bem pregada, das que ninguém desconfia”; ou a consagrada definição da boneca do que é a vida: “Viver é isso. É um dorme e acorda (…) A vida da gente neste mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia.”

Engolir uma pílula falante do Doutor Caramujo já era fantasia demais para o ambiente moralizante, realístico e altamente escolarizado em que o livro infantil surgiu, mas a partir do momento em que a boneca Emília recebe mais visibilidade do que a própria Narizinho, que dá título do livro, algo se transforma para sempre no paradigma social de representação feminina.

Afinal, a uma menina inventada que nem humana era, foi possível perguntar e perguntar de novo, se a resposta não fosse suficiente.

É curioso perceber que apensar de o Sítio do Picapau Amarelo ser minado dos personagens mais diversos, é Emília que Monteiro Lobato escolhe para dizer o que pensa. É com a voz dela que ele faz as suas reclamações sobre a sociedade.

Para a crítica Laura Sandroni, no livro “De Lobato a Bojunga”, Emília é o alter-ego de Lobato.

No artigo “Independência ou morte em Emília”, publicado na Revista Emília (não por acaso, batizada em sua homenagem), a jornalista Gabriela Romeu eleva a personalidade curiosa de Emília ao grau de reinvenção da realidade. “Desiludido do mundo dos adultos – “bichos sem graça” –, Lobato sonhava há algum tempo em fazer um livro onde as crianças pudessem morar.

Leia mais: Qual o segredo das mulheres?

Criou o Sítio do Picapau Amarelo, um universo que mistura o real e o maravilhoso em uma só realidade literária. Para as crianças, acreditava o escritor, ‘um livro é todo um mundo’. No mundo de Lobato, a fantasia iluminou a realidade”.

A protagonista deste livro é uma espécie de Emília brasileira, mas é, na verdade, anterior a ela. A sueca Astrid Lindgren escreveu Píppi Långstrump (no Brasil, traduzido como Píppi Meialonga) em 1945, para presentear a filha de dez anos que estava doente.

Nada usual para a época em que foi criada a personagem, Píppi é uma garotinha de nove anos que não tem pai e nem mãe e que fala de si mesma sempre em tom altivo e seguro. “Sou uma achadeira. O mundo é cheio de coisas que estão esperando para serem encontrados”, ela diz.

Píppi vive somente na companhia de um cavalo e um macaquinho; cozinha sua própria comida, faz suas próprias roupas, bota policiais para correr, enfrenta meninos mais velhos e valentões, não dá ouvidos a nenhum conselho de adulto e fala o que dá na cabeça.

Ousadia pura, mas não esvaziada de sentido, se pensarmos que o livro nasceu no período pós-guerra e contesta um histórico de tradição paternalista em um momento de fragilidade social e reconstrução de paradigmas.

Segundo Emy Beseghi, Professora de Literatura Infantil da Faculdade de Ciências da Formação, da Universitá degli Studi di Bologna, “A escandalosa Píppi, a irredutível moleca, a irreverente, irônica e contestadora Píppi, é sempre atual. Um clássico ao qual se retorna continuamente”. Para ela, é um livro que “não conhece o desgaste do tempo”.

Leia mais: Agora já sabemos porque somos diferentes

Sucesso editorial que foi, a historia de Píppi se tornou uma série de livros amplamente traduzidos, longa-metragem e animação. No Brasil, chegou pela Companhia das Letras em 2001, e já outras duas edições nos dois anos seguintes.

Píppi representa a gênese de uma infância que considera meninas e meninos igualmente capazes, e foi um decisivo divisor de águas na história da representação da criança, oferecendo novíssimos e libertários referenciais do que é ser menina.

O nome de Adriana Falcão no território dos livros para crianças está quase que automaticamente ligado a Mania de Explicação, mas este Luna Clara & Apollo 11 é, pra mim, o seu grande feito.

Tudo o que outro tem de lirismo e poesia, esse tem de ficção pura. É literatura das maiores: tem narrativa saborosa, personagens cativantes, um cenário onírico e diálogos deliciosos.

Um texto que se sustenta sozinho, pega o leitor pela mão e não deixa que ele fuja do livro. E quem faz da história tudo isso é Luna Clara. “Os acontecimentos começaram a acontecer feito loucos na vida de Luna Clara, justo na vida dela, uma menina que tinha uma vida meio besta”.

Incluir uma história de ficção tão recente numa lista em que figuram exemplos do começo do século XX pode parecer algo fora de lugar. No entanto, para se convencer de que Luna Clara é uma heroína das maiores basta se deixar seduzir pelo texto que vai na orelha do livro, assinado por Ziraldo: “Adriana aqui reinventa não só a narrativa como a linguagem.

Ela reinventa a maneira de contar uma história. E faz isso com mão de mestre.

Luna Clara tem 12 anos e é uma menina incomum cercada de pessoas e coisas incomuns. Seus parentes têm nomes como Aventura, Equinócio, Erudito, Odisseia da Paixão e Divina Comédia.

Leia mais: Polegarzinha – o encontro com o Eu Masculino

Ela tem um avô que perdeu as histórias que colecionou a vida toda e um pai que carrega a chuva em cima da cabeça. No meio do caminho, ela descobre que o amor pode estar em alguém cuja maior vontade na vida é querer alguma coisa (sem spoilers!). Onde ela mora, os lugares têm nomes como Desatino do Sul e Desatino do Norte, e nenhuma lei ou regra do mundo de cá faz sentido lá, onde as festas podem durar para sempre.

E é nesse cenário de sonho e fantasia que acontece a desconstrução da imagem da menina indefesa e frágil – Luna Clara é forte, atinada e decidida.

O mote do enredo é a busca da menina pelo pai, Doravante, que se perdeu de sua mãe por conta de um infortúnio do destino. “Luna Clara vive seus dias com um pai contado em vez de tido”.

Mas, longe de resvalar em qualquer sentimentalismo ou retratar a fragilidade de uma criança sem pai, a narrativa se constrói ao sabor de grandes clássicos, como Pinóquio e Peter Pan, em que a criança amadurece, ganha corpo e sabedoria ao longo das aventuras do caminho – mas dessa vez, com uma menina no centro da história. E isso muda tudo.

Um livro que prova que 327 páginas é, sim, tamanho de livro pra criança.

4. Matilda

Empoderamento infantil. É com este livro que o aclamado Road Dahl consegue elevar ao grau máximo o desejo de retratar a criança como um ser autônomo, completo e capaz.

O livro recebeu inúmeras edições no Brasil e foi adaptado para o cinema em 1996: um clássico do imaginário infantil dos anos 90, repetido à exaustão nas sessões de cinema em casa.

Mas, se à época, ninguém parava para pensar no inusitado de uma criança renegada pelos pais ter tanta autoconfiança, hoje, pensamos em Matilda quando queremos dizer a uma menina que vencer na contramão é possível.

A personagem é filha de pai e mãe que só valorizam o filho homem e não dão atenção para nada relacionado a ela. Proibida de ler e escrever, Matilda passa a frequentar a biblioteca para buscar o que lhe era negado. É lá que ela conhece C.S. Lewis, Tolkien, Burnett, e com eles descobre novas fechaduras por onde observar o mundo.

Como é comum nos livros de Road Dalh, em Matilda, os adultos são representados do modo como as crianças o vêem – quase sempre impacientes, sem trato com os pequenos e um tanto cegos e tolos.

Leia mais: Criança saudável é espontânea, barulhenta, inquieta, emotiva e colorida!

Nesse cenário, uma personagem como Matilda revoluciona a imagem da criança como um ser dependente do adulto: ela é astuta e superdotada em um mundo onde ninguém repara em suas habilidades.

Símbolo da autossuficiência infantil, Matilda rejeita os planos que fazem para o seu futuro, e cria ela mesma seus próprios modos de estar no mundo.

5. Alice no país das maravilhas/Alice Através do Espelho

Falar de Alice para aficionados por literatura é quase redundância. Falar de Alice para quem gosta ou estuda literatura infantil, então, aí já é pleonasmo vicioso.

Brincadeiras à parte, a questão é que a menina curiosa que segue um coelho branco para descobrir a fatia maravilhosa do mundo, hoje, funciona como metáfora para o desejo de transcender a realidade – afinal, já sabemos, ela não basta.

Com Alice, aprendemos que podemos ir além do espelho e da realidade conhecida; podemos vasculhar o inconsciente, escolher os nossos próprios buracos onde vale a pena mergulhar, desafiar as nossas próprias rainhas vermelhas, desviar da normalidade com nossos próprios Chapeleiros Malucos.

Impressiona que um livro de 1865 (Alice Através do Espelho foi escrito seis anos antes do primeiro livro, Alice no País das Maravilhas).

Mas não é por acaso que Alice é heroína. Quando a Rainha de Copas ordena que “Cortem-lhe a cabeça!” (quem não se lembra?), ela não recua, não precisa de ninguém para protegê-la, sua proteção é sua própria esperteza e habilidade de argumentação.

Leia mais: Uma Pessoa Verdadeiramente Forte

É uma personagem que sabe escolher, tomar decisões: “Deveria saber em que direção está indo mesmo que não saiba o próprio nome!”, ela diz, em Alice Através do Espelho.

Um livro como esse nas mãos de uma criança é uma porta para as possibilidades. E aí, claro, não se pode escolher quais, o pacote vem inteiro, com os ônus e os bônus do confronto com a realidade. Como Alice, a criança talvez triplique de tamanho, nem que seja pelo caminho do contato com o âmago da condição humana.

6. Procurando firme – Ruth Rocha

Publicado pela primeira vez em 1984 (Nova Fronteira), Procurando Firme já foi editado outras duas vezes, em 1997 (Ática) e 2009 (Salamandra).

Ruth Rocha conta, aqui, a história de uma princesa diferente das outras por um único motivo: ela não quer ser princesa. No lugar de ficar no castelo e esperar pelo príncipe, ela quer sair para conhecer o mundo.

Até mesmo seu nome, “Linda Flor”, faz parte da intenção da autora de ironizar a imagem da mulher delicada e dócil, ao mesmo tempo em que apresenta para o pequeno leitor um recorte do pensamento feminista.

Leia mais: Filha, eu não a quero “princesa”. Você pode ser uma mulher de verdade!

Todo composto na forma de um grande diálogo com quem está lendo e cheio de metalinguagem, o livro retoma a tradição oral dos contos de fada para questionar padrões diversos – da mulher, da família, do próprio conceito de cultura e intelectualidade.

Um dos diálogos chama a atenção pela metalinguagem sutil e precisa com que Ruth Rocha caracteriza a maneira de se autodefinir de Linda Flor:

– Maviosa?

– É, maviosa, melodiosa. Eu sei que essa palavra não se usa mais, mas se eu não usar umas palavras bonitas, meio difíceis, vão ficar dizendo que eu não incentivo a cultura dos leitores.

Linda Flor é uma antiprincesa, questiona não só os porquês de corresponder à imagem que a sociedade faz de uma menina, mas também as referências européias normalmente associadas às princesas dos livros infantis. Em certo momento do livro, ela resolve adotar o visual africano, depois de conhecer a Africolândia.

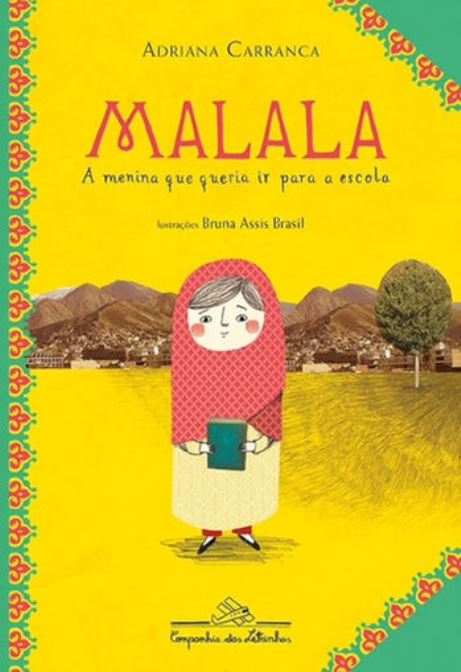

7. Malala, a menina que queria ir para a escola

A protagonista deste livro é real, quase foi morta por querer ir à escola, mas por um misto de desobediência civil e resistência e uma porção considerável de sorte (em 2012, um atentado em seu ônibus escolar por pouco não tirou a sua vida), ela tem hoje 19 anos e continua na luta pela educação de meninas em seu país.

O livro, editado pela Companhia das Letrinhas em 2015 e escrito pela jornalista Adriana Carranca, é a versão infantil de Eu sou Malala, publicado um antes pela Companhia das Letras, e faz de função não didatizante de contar a história de uma pequena menina paquistanesa em um livro-reportagem documental.

Parece ficção, mas é realidade latente, boa de se mostrar desde cedo para as crianças, afinal, trata-se de um livro não só sobre criança, para para a criança.

Malala nasceu no vale do Swat, no Paquistão, um lugar dominado pelo grupo extremista Talibã. Um lugar onde música e literatura são proibidos, onde o nascimento de um filho homem é festejado enquanto o de uma menina não é sequer anunciado, onde as mulheres não podem andar nas ruas e somente meninos podem frequentar a escola.

Leia mais: Não quero caber no sonho de ninguém, quero apenas viver os desajustes do meu coração.

Então, armada somente com seu discurso incisivo sobre a democratização do ensino, Malala resolveu encampar uma luta incansável pelo direito a uma educação de que seu país a privava.

Longe de questionar uma cultura onde somos nós o estrangeiro, o livro coloca a História (essa mesma, com letra maiúscula) em perspectiva para mostrar as possibilidades de transformação que o acesso à palavra ofereceu a uma menina.

As ilustrações de Bruna Assis Brasil são parte fundamental dessa proposta, pois representam uma realidade da qual conhecemos muito pouco ou quase nada, acompanhadas de notas de rodapé que explicam para os pequenos leitores termos como “dupatta”, “shawl”, “burca” e “niqab”, diferentes nomes para a vestimenta que as mulheres de lá são obrigadas a usar.

Um livro para discutir não só a representatividade feminina, mas também para dimensionar a cultura, o livro, a palavra por si só.

Em 2014, Malala foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.

(Fonte: garimpomiudo.com)